コロナの影響で休校が続き、子どもたちはだれ気味です。でも、子どもたちなりに、、制限がある中で前向きに頑張ってくれているのも事実。長男なりに、自分なりに楽しみを見つけている様子。

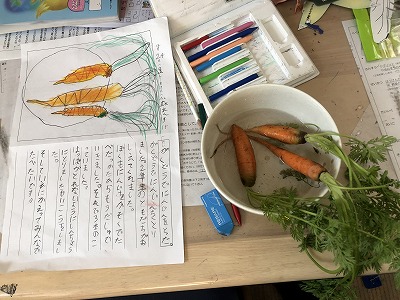

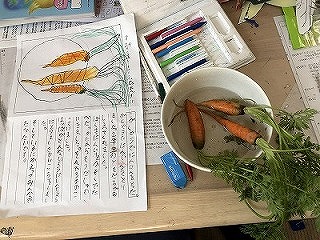

学童の裏庭で、人参の収穫をしてきました!カレーと、人参の葉っぱは天ぷらにしたいという明確な希望がありました。が、学校の宿題の、日記にしたためたいため、食べるのはまずは我慢、でも、日記も書くきが起きないようで、、

息子と日記を書くことに!

普段なかなか子育ては妻に任せてしまっていて、、最近は週末は自宅で過ごすことが多いので、ずっと手をだせてなかったこと、息子の宿題を楽しくやろう!と決意しました。

最初はやりたくないモードでしたが、、

取り掛かる前は、い・つ・もの、やりたくないモードから開始でした。

なんとか、「午前中に日記を書いてしまって、夕飯のカレーと天ぷらにに間に合わせよう!」って、息子の気持ちを鼓舞するように、はじめていきました。

日記帳が見当たらない、じゃあ、まずは日記帳を探すところから始め、、

5W1Hを息子に確認して、

いつ?が出てこないためもじもじする息子、、一緒にカレンダーを見に行って「この日」を特定し、

誰と?どこで?を聞き出し、

人参抜くのはどんな感じだった?難しい?

葉っぱを損傷することなく人参が抜けたことを話する頃には、

頭の中に楽しかった記憶が一気に湧いてきたようで、

その後は自分でどんどん書いていきました。

「夕飯楽しみだね!」って、

ダイナミックに人参の絵を書いて、私も息子と一緒に最後は楽しく、達成感を味わうことができました。

もちろん、夕飯は、予定通り、カレーと葉っぱのフリッターでしたが、全員で一気に平らげました!!とても美味しい葉っぱでした。

親として、小児科医として、感じること

やり始めるのは大人でも、重い腰が持ち上がらないもので、先延ばしがちです。

ちょっとした負荷のせいで、行動に移せないだけです。

子どもにとって、なぜ最初の一歩が進めらないのか?何がハードルになっているか?

を見抜いて、橋渡しの手伝いをして、スイッチONのきっかけを作っていく工夫が問われました。

「やりなさい!」の一喝では大人だって嫌ですよね。。

橋渡しの手伝のあんばいが、親としての工夫や努力が問われます。

楽しく、やる気が出る環境になるにはどうしたらいいか?問い続けたいです。

あとは、子どもの感性、世界観、感じ方を尊重し、見守るだけで、独創性は皆もっていますから。

そして、反復練習です。

小児科医としても現場で感じるのは、多くの治療は、根気よく続けることで成果(成長)がでるものが多いのです。

子育ても同じ、根気よく、コツコツと、続けていきたいと思いました。逃げないで。。